数据结构与算法

数据结构是工具, 算法是通过合适的工具解决特定问题的方法.

数据结构的存储方式

数据结构的存储方式只有两种: 数组(顺序存储)与链表(链式存储)

| 数据结构 | 定义 | 数组 | 链表 |

|---|---|---|---|

| 队列/栈 | 需要扩容 | 更多空间存储指针 | |

| 图 | 多对多 | 邻接矩阵 | 邻接表 |

| 散列表 | 通过散列函数将键映射到一个大数组里 需要解决散列冲突 |

线性探查法 | 拉链法 |

| 树 | 一对多 | 堆, 完全二叉树,不需要节点指针 | 不一定是完全二叉树, 衍生出各种巧妙的设计 eg. 二叉搜索树/AVL树/红黑树/区间树/B树等, 应对不同的问题. |

数据结构的基本操作

遍历(找) + 访问(改) (具体点: 增删改查)

两种形式: 线性(for/while循环) & 非线性(递归)

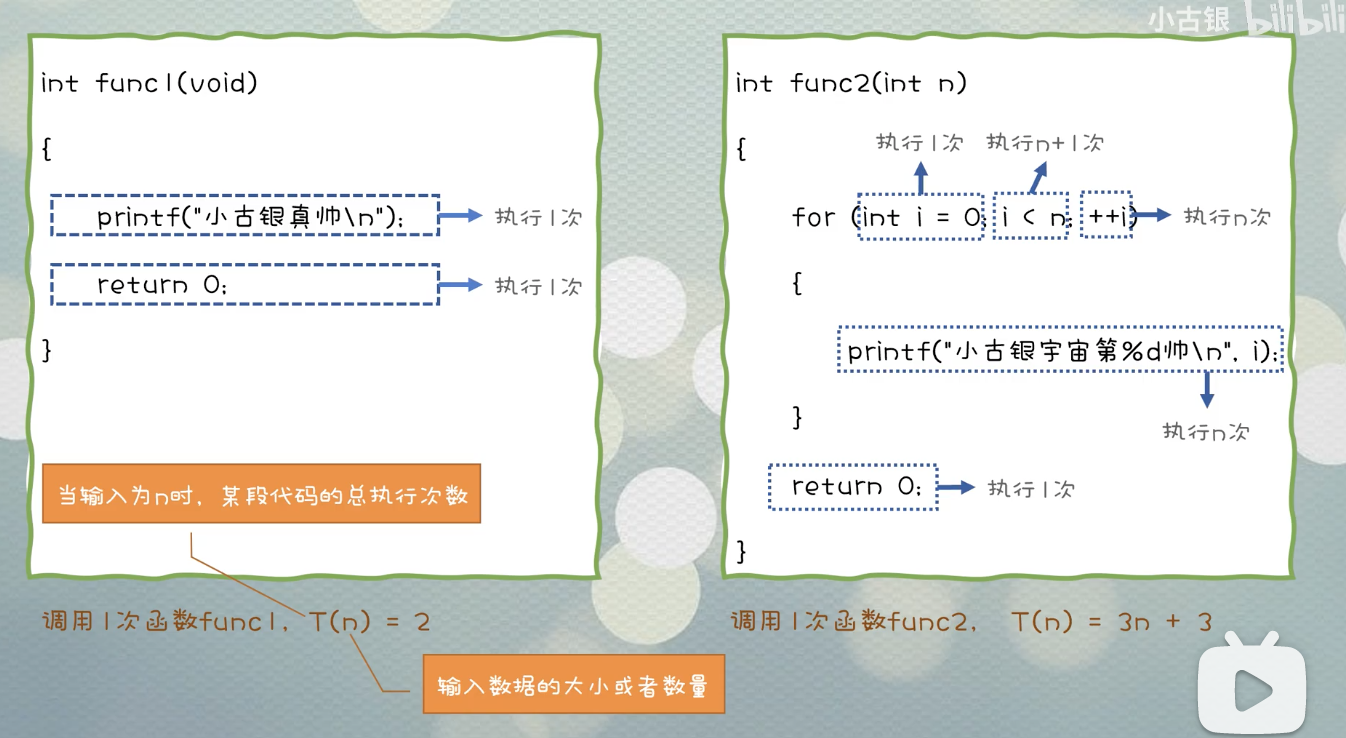

时间复杂度的计算

二叉搜索树操作

二叉树算法设计: 明确一个节点要做的事, 剩下的交给框架.

判断 BST 的合法性/增/删/查

判断BST合法性

在BST中查找一个数是否存在

在BST中插入一个数

在BST中删除一个数

计算机网络

计算机如何上网

网卡由MAC地址唯一标识, 传递信件时需要知道对方的MAC地址, 工作在数据链路层.

为了连接互联网, 计算机 C 首先插入一根网线, 网线与网卡相连.

计算机获取IP地址

获取IP地址需要使用DHCP(动态主机配置协议), 需要寻找 DHCP 服务器, 进行动态分配地址

插入的网线对应的网络中有 DHCP 服务器, 需要与其联系

首先, 计算机的CPU传递如下内容给网卡.

1 | 收件人: 255.255.255.255:67 |

由于网卡不知道对方的MAC地址, 只能对外广播, 即所有电脑都会收到该消息

网卡对报文进行一层封装之后, 通过网线发送如下内容给交换机:

1 | /* 请求 IP 地址的包 */ |

交换机在看到目的地是 FF:FF:FF:FF:FF:FF 之后, 就立刻转发给了所有连接该交换机的设备, 当然该局域网中所有的 DHCP 服务器都能收到.

由于局域网中不止一个 DHCP 服务器, 所以计算机可能会收到很多条有IP地址的消息, 但是由于计算机只需要一个IP, 所以针对某一条消息进行了确认回复, 网卡再次进行广播, 对应的 DHCP 服务器发来确认信息.

1 | /* 选择 IP 地址的回复包(广播) */ |

计算机收到这些信息之后, 就会将这些信息存进内存中, 但是计算机重启之后, 需要将上述过程重复一遍, 来获取IP地址. 除非手动配置IP地址/网关/DNS, 但是容易出错, 一般都是开机自动获取IP地址.

现在的网络结构

1 | 当前计算机 |

有了IP地址之后, 就可以上网了, 现在在浏览器输入一个域名www.baidu.com. 首先, 计算机需要查找这个域名对应的 IP 地址, 则需要准备DNS查询, 与DNS服务器通信.

1 | /* 查询域名对应IP的包 */ |

但是上述报文到了数据链路层, 网卡需要将这个信息先发送给网关路由器, 则需要先知道它的MAC地址.

于是网卡又进行一次广播, 寻找网关路由器的MAC地址. 这里采用的方法是 ARP (地址解析协议), 网卡通过广播下述内容, 网关路由器收到后, 就会创建一个ARP应答, 回复自己的 MAC 地址.

1 | /* 查询网关服务器MAC地址的包*/ |

知道网关路由器的MAC地址后, 就可以将DNS查询的包在数据链路层通过网卡发送给网关路由器, 路由器抽取DNS查询的数据报, 看到收件人是非此局域网的 DNS 服务器, 则可以转发出去, DNS 服务器最后会收到并且进行回复, 最终得到百度域名的IP地址: 180.101.49.12.

接着浏览器开始与180.101.49.12这台服务器建立TCP连接, 通过TCP发送 HTTP GET 请求, 获得百度网页, 然后展示在浏览器中.

无线网卡通过USB与电脑连接, 不需要网线, 同样能够 DHCP/ARP/DNS, 然后上网.

总结:

网卡广播, 谁有IP? get IP.

网卡广播, 网关你的MAC地址说一下? get 网关MAC地址.

网卡发送DNS查询给网关服务器, 网关转给DNS服务器. get 域名对应IP.

路由器

功能: 建立路由表, 做路由选择, 转发IP数据包.

网关路由器

负责局域网内机器IP的分发, 同时, 具有外网IP地址(假设是 61.52.247.112), 局域网内的机器想要上外网必须经过网关路由器.

网关路由器收到局域网内机器(假设是 192.168.1.2)的报文并向外网(查看IP数据报层的目标IP得知)发送之前, 会进行如下操作:

- TCP报文中的源端口换成自己新创建的端口

- IP 数据报层的IP源地址换成自己在外网中的地址

- 以太网帧的MAC源地址也换成自己的MAC地址(有没有记录局域网机器的MAC地址?)

全部替换完成后, 再向外网发送.

这种替换源地址与源端口的操作称之为网络地址转换(NAT), 同时, 在网关路由器内部会建立一个映射表, 记录自己替换的信息, 叫做NAT转换表.

| NAT转换表 | |

|---|---|

| WAN端 | LAN端 |

| 61.52.247.112:2001 | 192.168.1.2:3345 |

| …… | …… |

在收到外网的回复后, 查看 IP 层的信息, 发现目标地址是61.52.247.112, 目标端口是2001, 则查询NAT转换表之后, 知道该报文需要转发给局域网内的机器192.168.1.2的3345端口, 于是再次修改报文中的目标地址与目标端口, 将修改后的数据报发送给局域网机器.

UPnP

计算机语言

编译型语言 解释型语言

编译: 源代码(高级语言写的代码)转换成目标代码(汇编或者机器(CPU)能够理解的代码)

解释: 解析源代码, 并直接执行, 没有编译的过程. 或者说, 把源代码转换成中间表示(软件CPU的指令), 然后执行.

其实编译和解释就是编译的程度, 现在的编译其实就是直接转换成二进制代码, 解释其实就是转换成中间状态.

很多动态语言不仅有解释器, 还有自己的虚拟机, called 高级语言虚拟机, 有一套自己的指令集, 相当于一个软件CPU.

为了在软件CPU上执行代码, 需要将源代码转换成软件CPU的指令, 其实类似于典型的编译过程. 但是 Ruby 并没有暴露出像javac这样的编译接口供程序员使用, 由语法树到指令的编译过程是内部操作的对外不暴露. Ruby 软指令最后也不会转换成物理CPU的机器指令.

面向对象

数据结构的某些数据是私有的, 不能被它的使用者看见, 必须通过固定的访问方式才能访问, 不能随意就访问到了.

➡️ 需要将数据与操作结合起来形成 Object, 属性数据不能直接访问, 只能通过Object的函数来访问.

➡️ 但是很多 Object 的方法都是重复的, 于是这些重复的方法代码都被放进了一个 Class 中

➡️ 此时如何使用Class中的方法呢? 通过Class创建新对象, 从此时新对象可以使用Class中的方法, 创建对象方式是 new Class, 使用 new 关键字.

➡️ 这样会产生很多的对象, 则对象的方法使用时, 需要区分是哪一个对象, 于是需要在使用方法时, 将需要进行操作的对象作为隐藏参数传入.

➡️ 继承: 很多Class有重复功能, 将重复的代码放进父类中, 子类可以直接使用.

➡️ 多态: 对于同一个接口, 使用不同的实例而执行不同的操作.

1 | class Animal { |

继承破坏了封装性, 父类的很多细节对子类都可见.

优先使用组合而不是继承 <

>面向接口编程而不是实现编程. <<设计模式: 可复用面向对象软件的基础>>

编程的关键是要抽象, 系统需求抽象成高层概念, 在概念层次进行编程.